20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda. Das Trauma ist allgegenwärtig. Wissensvermittlung, Versöhnung, Mahnung? Wie wird eine Gesellschaft mit dem Grauen fertig?

Am 10. Jänner 1994 kam es in Kigali zu einer denkwürdigen Begegnung. Colonel Luc Marchal, als neuer Befehlshaber des belgischen UN-Kontingents erst einen Monat zuvor nach Ruanda berufen, traf in der Hauptstadt hinter verschlossenen Türen auf einen Mann, der sich ihm mit einer wichtigen Mitteilung nur unter dem Codenamen „Jean-Pierre“ zu erkennen gab. Bereits mehr als 1.700 Mitglieder der extremistischen Interahamwe-Milizen, so berichtete der verdeckte Informant, hätten in regulären Armee-Camps eine spezielle Ausbildung erhalten, um einen schier unfassbaren Plan in die Tat umzusetzen. Wenn nur der richtige Augenblick gekommen sei, sollten sie im Verbund mit vielen weiteren wutentbrannten Hutus ein systematisches Abschlachten der Tutsi in Angriff nehmen – mindestens 1.000 in jeweils 20 Minuten.

Colonel Marchal wandte sich in seiner Ratlosigkeit an den Vorgesetzten und wurde damit zu einem Sinnbild für das weitere Verhalten der internationalen Staatengemeinschaft, die schon am 11. Jänner von der beunruhigenden Nachricht wusste. Generalmajor Roméo Dallaire, der Oberkommandierende der Blauhelme zur Sicherung der im August 1993 vereinbarten Waffenruhe zwischen den ruandischen Bürgerkriegsparteien, hatte noch unmittelbar nach der Unterredung mit Marchal das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York per Fax verständigt. Was in den Wochen darauf folgte, zählt mit 800.000 bis zu einer Million Toten sowie einer unvorstellbaren Vielzahl von Schwerverletzten, Waisenkindern und vergewaltigten Mädchen und Frauen zu den schrecklichsten Ereignissen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das Trauma ist seit zwei Jahrzehnten allgegenwärtig und wirkt noch lange nach.

Doch wie kann eine Nachkriegsgesellschaft eine derart schmerzhafte Vergangenheit verkraften? Wer etwa nach Österreich und Deutschland blickt, muss eingestehen, dass die Auseinandersetzung mit NS-Terror, Vernichtung und Zerstörung nach 1945 erst sehr spät als zentrale Voraussetzung zur dauerhaften Wiederherstellung einer friedfertigen und demokratischen Gesellschaftsordnung eine breite öffentliche Akzeptanz gefunden hat. Und angesichts der rechtspopulistischen Erfolge in Europa darf es für das „Niemals vergessen!“, den Mahnruf der Überlebenden des nationalsozialistischen Völkermords, auch in unserer Zeit keinesfalls Entwarnung geben.

In Ruanda macht es sich das Genocide Memorial Center in Kigali zur Aufgabe, dass das Massaker von 1994 nicht in Vergessenheit gerät. Mit internationaler Unterstützung erfüllt die größte Gedenkstätte des Landes seit nunmehr 2004 die schwierige Funktion, einen Ort der Trauer mit historischer Vermittlung und wissenschaftlicher Forschung zu verbinden. Das Monument wurde auf einem Massengrab errichtet, in dem insgesamt 250.000 Opfer ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Personalausweis: Hutu oder Tutsi?

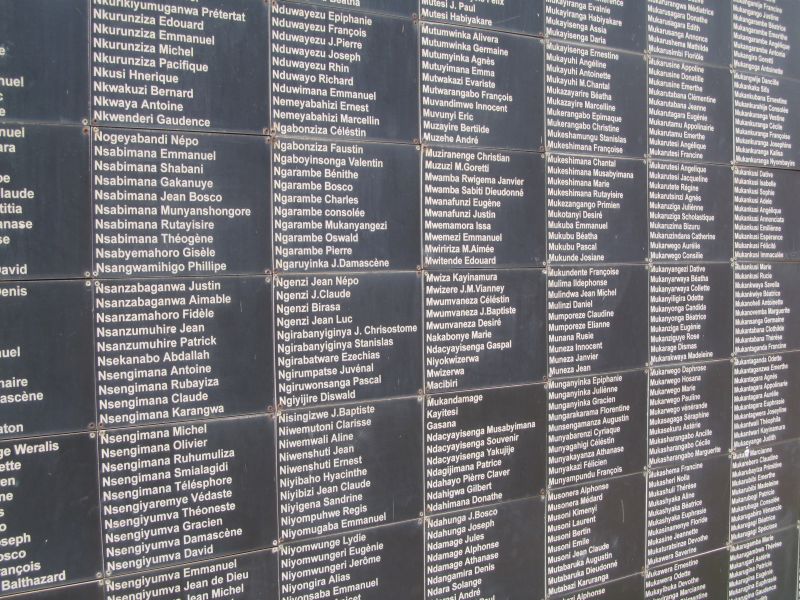

Tag für Tag versammeln sich hier zahlreiche Familienangehörige aus aller Welt, legen auf den großangelegten Granitplatten Blumen nieder und halten auf diese Weise das persönliche Andenken an die Verstorbenen aufrecht. Unweit davon sind auf schwarzen Tafeln Namen aufgelistet. Deren Unvollständigkeit wird schnell ersichtlich, bringt aber zugleich auch zum Ausdruck, dass es großer Anstrengungen bedarf, die nur schwer erfassbare Anzahl der individuellen Leidensgeschichten vor der Anonymität zu bewahren.

Angesichts dieser Herausforderung kommt dem Museum die eigentliche Schlüsselrolle zu. Dabei muss die Institution zunächst eine klare Position beziehen. Der Völkermord ist nicht vom Himmel gefallen, so der unumstrittene Tenor, der in den dunklen Räumen durchgehend erkennbar bleibt. Mit dem in großen Lettern gefassten „Jenoside“ wird bereits beim Betreten in der traditionellen Landessprache Kinyarwanda daran erinnert, dass Ruanda seit je – und das erstaunt nicht zuletzt im Vergleich mit vielen anderen afrikanischen Gesellschaften – vor allem kulturelle und historische Gemeinsamkeiten vorzuweisen hat. Die Gegensätze, die letztlich zur Apokalypse führten, sind bewusst konstruierte Resultate einer kolonialen Machtausübung, deren willkürliche Unterteilung der Bevölkerung einen auf lange Sicht gefährlichen Spalt durch die Dörfer und Städte gezogen hat. Mit der Einführung der Personalausweise durch die belgische Fremdherrschaft im Jahr 1932 waren die Menschen plötzlich mit einem zusätzlichen Identitätsvermerk versehen: „Hutu“ die einen, „Tutsi“ die anderen.

Das Unheil sollte fortan kein Ende finden. Die Ausstellung des Memorial Center zeichnet eine Entwicklung nach, in der das Volk über Jahrzehnte in eine Spirale der Gewalt getrieben wurde. Die zutiefst rassistischen Motive des Kolonialsystems legten eine biologisch begründete Überlegenheit der Tutsi gegenüber den Hutu fest und führten zu einer explosiven Ungleichverteilung der Teilnahmemöglichkeiten am politischen und sozialen Leben. Den menschenverachtenden Maßnahmen folgte rasch eine Radikalisierung des Landes, die selbst die Unabhängigkeit im Jahre 1962 noch lange überdauerte. Militante Parteien auf beiden Seiten heizten die Debatte um ihre jeweilige Stellung im Staate unablässig an. Dass zahlreiche Menschen dafür bereits mit dem Leben bezahlten, fand als bedrohliches Menetekel nicht weiter Beachtung.

Mit den Wahlerfolgen von 1960 und 1961 erklärte die Hutu-Bewegung die Hegemonie der Tutsi für immer beendet und inszenierte den Umbruch der Verhältnisse als historische Revolution, was für die leidgeprüfte Bevölkerung in der Realität eine nicht enden wollende Verschärfung der Gewaltexzesse bedeutete. Ausgrenzung, Zwangsumsiedlungen und Massaker zwangen alleine in den Jahren 1959 bis 1973 mehr als 700.000 Tutsi zur Flucht in die Nachbarländer. In Uganda formierte sich in Folge die Ruandische Patriotische Front (RPF), die am 1. Oktober 1990 mit einem Feldzug gegen das verhasste Regime in Kigali den immer wieder aufbrechenden Bürgerkrieg zu einem blutigen Konflikt von überregionaler Dimension und fast vierjähriger Dauer werden ließ. Am 6. April 1994 erreichte er schließlich seinen apokalyptischen Höhepunkt.

Gegen Abend wurde das Flugzeug des umstrittenen ruandischen Präsidenten beim Landeanflug auf die Hauptstadt abgeschossen. Juvenal Habyrimana stürzte gemeinsam mit seinem burundischen Amtskollegen in den Tod. Die genauen Hintergründe sind bis heute ungeklärt, dennoch nahm das große Morden mit diesem Vorfall seinen fatalen Lauf. Die grausamen Gemetzel, die das Land bis Mitte Juli in ein beispielloses Blutbad stürzten, waren nicht die chaotische Reaktion einer aufgebrachten Meute, sondern – das gilt mittlerweile als historische Gewissheit – von langer Hand sehr akribisch vorbereitet.

Bereits Anfang der 1990er Jahre war die genozidale Ideologie der „Hutu-Power“, die mit ihrem aggressiven und überparteilichen Bekenntnis zur Sache der Hutu eine immer größere Anhängerschaft um sich scharen konnte, in vollen Zügen ausgeprägt. In einem umfangreichen Ausstellungsteil legt das Dokumentationszentrum Beweise vor, dass der tödliche Hass gegen Tutsi, moderate Hutu, aber auch gegen Hutu, die mit Tutsi in einer ehelichen oder auch nur freundschaftlichen Verbindung standen, als Leitmotiv der „Génocidaires“ über mediale Kanäle besonders wirksam werden konnte. So rief etwa der Propaganda-Sender „Radio-Télévision Libre des Mille Collines“ schon seit 1993 mehrmals täglich zur unerbittlichen Rache gegen die „Verräter“ auf. Hier wurden Namen durchgesagt, aktuelle Aufenthaltsorte sowie übelste Verleumdungen – der Massenmord fand über den Äther seine punktgenaue Koordination.

Damit wusste die Welt spätestens jetzt genau Bescheid. Die UN-Truppen hatten zwar in den ersten Tagen selbst Verluste in den eigenen Reihen, setzten ihre Bemühungen jedoch vorrangig auf den Schutz und die Evakuierung der internationalen Hilfsorganisationen sowie des diplomatischen Personals. Im Sicherheitsrat stand die aktuelle Entwicklung in Ruanda viele Stunden lang zur Diskussion – ohne dass das Wort „Genozid“ auch nur einmal gefallen wäre. Es hätte die Vereinten Nationen ihren Satzungen zufolge zur unverzüglichen Intervention gezwungen. Erst im Mai 1994 konnte sich die Staatengemeinschaft nach einer Einigung in der Kostenfrage zu einem Einschreiten entschließen, das den militärischen Schutz der bedrohten Zivilbevölkerung gestatten sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt zählte man bereits Hundertausende Todesopfer – eine humanitäre Tragödie, mit der sich internationale Gerichte noch lange Zeit zu befassen haben.

Für eine Zivilgeschichte der Zukunft

Die hundert Tage des Genozids von 1994 haben sich tief in die kollektive Erinnerung der ruandischen Gesellschaft eingeschrieben und damit, wie der Historiker Christopher Clark die kognitive Hinterlassenschaft einer derart fundamentalen Erfahrung auch für Europas Katastrophen des 20. Jahrhunderts zur analytischen Anwendung bringt, eine „mentale Landkarte“ hinterlassen, auf deren Grundlage die Weichenstellungen für eine bessere Zukunft zu verhandeln sind. Das Memorial Center in Kigali wird diese Herausforderung alleine nicht meistern. Es kann aber die konstitutive humanitäre Aufgabe übernehmen, die dringend gebotenen Auseinandersetzungsprozesse durch die Verknüpfung von Wissensvermittlung und affektiven Zugängen zur Vergangenheit zu intensivieren. „Damit könnten“, ist etwa auch Volker Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, im Hinblick auf die Diskussion um institutionelle Perzeptionen des Vergangenen überzeugt, „Rahmenbedingungen“ geschaffen werden, die „Erinnerung als Metapher für die kritische, handlungsorientierte Auseinandersetzung mit den negativen Horizonten der eigenen Geschichte bewahren“.

Zwanzig Jahre nach dem Völkermord sind die Augen der Welt einmal mehr auf Ruanda gerichtet. Ihr sollte das Gedenken an 1994 eine ganz besonders nachhaltige Mahnung sein, die unzähligen Verbrechen an der Menschheit nicht leichtfertig von globalen Kontexten zu lösen. Denn das Genocide Memorial Center in Kigali schöpft seine Bedeutung nicht nur aus der Rolle als Kristallisationspunkt der nationalen Trauer und Versöhnung. Es sollte weit über die Landesgrenzen hinaus von den nachfolgenden Generationen für seine Impulse Wertschätzung erfahren, dass die konfliktträchtige Geschichte der Zivilität als unerlässlicher Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der Zivilgeschichte unser aller Zukunft aufzufassen ist.